设计 | 从“不朽的梵高”到第一家数字艺术博物馆

2018-11-09 17:27:59

徐訏认为小说是马路的喧闹和书斋的雅静的结合。小说是清末民初逐渐兴起的一种文学体裁,与其说他谈论的是小说,不如说他是在探讨严肃文学与通俗文学的出路。

其实不止是文学,所有有关艺术的载体,随着人们生活水平的提高,审美水平的上升以及科学技术的发展,都将不断发展出新的模式。

对于艺术展览来说,那些行业的领头人们一直在不断探寻新的展览模式。

2012 年,Culturespaces 通过在法国南部一个废弃的采石场建立艺术空间,对夏加尔和博斯等艺术家的作品进行展览,或许就是最初的试验。

到了2015年,在荷兰艺术家梵高逝世125周年之际,"不朽的梵高"感映艺术大展在北京开幕,首日观众破万。

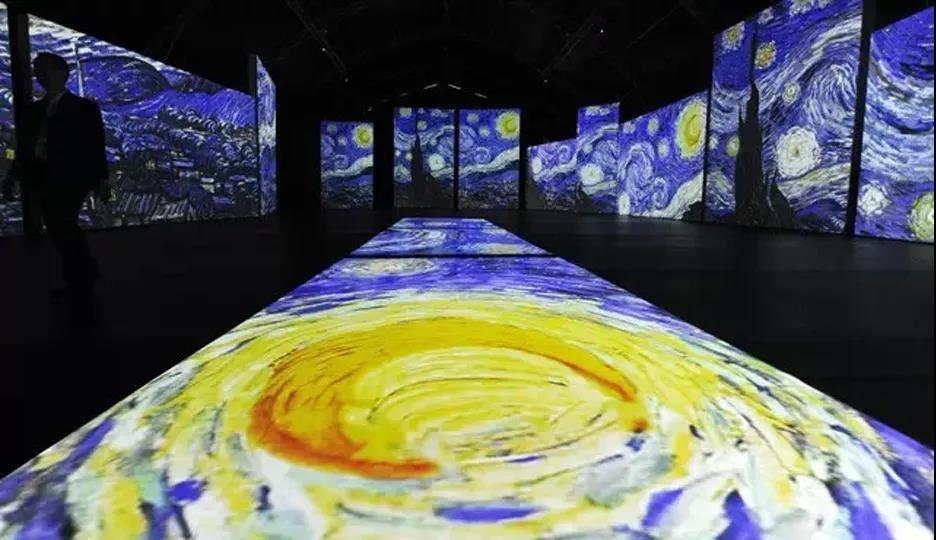

此次展览打破了传统的陈列方式,大胆采用了SENSORY感映技术,结合了多路动态影像、影院级环绕音响和40多个高清投影,营造出了最振奋人心的多屏幕环境,打造了一场有关梵高的party,吸引了超百万观众走进梵高的世界。

栩栩如生的巨幅高清影像

为展厅度身定制的360°投射环境

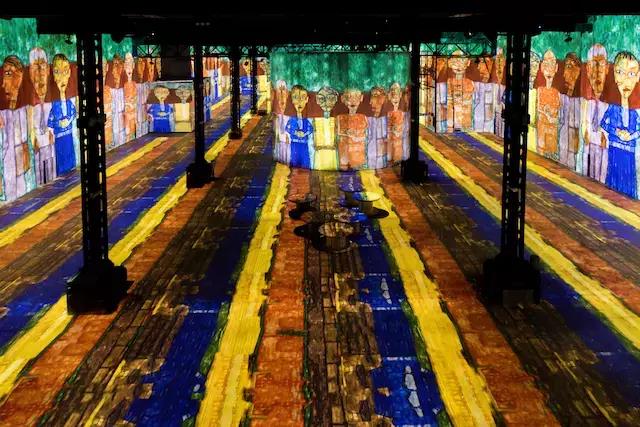

今年,巴黎第一家数字艺术博物馆 Atelier des Lumières 揭幕。

Atelier des Lumières 是由法国私人艺术机构 Culturespaces 筹建,建在巴黎第 11 区一处 19 世纪的铸造厂中,使用了 140 台投影机、一整套系统空间音响,将所有的作品都投影在大面积的地板、墙面和天花板上,形成巨大的奇境场景。

展览已经脱离了单纯用投影将影像与音乐配合让画面动起来的展览模式,而是通过空间、作品、音乐、观者的整体融合,让观者“走进”作品,深入作品,与作品产生互动。

在过去传统的观展方式下,观者看到的往往是独立的作品,导致作品跟人之间有一段距离,并不能形成一种很好的互动过程。

借助科技所带来的观展方式的多元化,使得我们有办法将艺术品的细节进行放大,让人主动走进作品,也让艺术能够以不同以往的形式走进大众。

在智能互联的时代,我们有办法让对象”活“起来。

策展教母陆蓉之女士认为“传统展览进入互联网这样的一个云端年代,我觉得展览的形式必然会改变,策展的方式一定会改变”。

很显然,展览的方式已经开始改变,我们音视频行业的从业者应该抓住这个时代机遇。

图片来自网络,版权归原作者所有。